El mahjar latinoamericano y las ondas telúricas sirias

Lo que experimenta desde finales de noviembre de 2024 la todavía nominalmente República Árabe Siria es un cambio de régimen estatal: una transformación mucho mayor que la que supone un mero cambio de gobierno. Ante estas circunstancias y fiel a su historia, la emigración de ultramar en su condición de reservorio del pensamiento nacional sirio, debe mantenerse inmune al nocivo virus del sectarismo y la fragmentación.

Lo que experimenta desde finales de noviembre de 2024 la todavía nominalmente República Árabe Siria es un cambio de régimen estatal, es decir, una transformación mucho mayor que la que supone un mero cambio de gobierno, limitado a personas y a políticas de gestión.

Un cambio de régimen como el proclamado y alentado desde 2011 representa modificar sustancialmente los principios, orientaciones, legislación, instituciones y símbolos del Estado. En este caso, el de uno que adscribía a los fundamentos del Programa Nacional Sirio, que estableció que todos los sirios debían ser siempre iguales ante una ley civil que no discriminara jamás por razón de etnia o religión. También proclamó la unidad territorial del Estado a construir en la Siria Natural, el rechazo absoluto a la creación en ella de una entidad sionista y a la tutela sobre Siria de cualquier potencia de la época o venidera.

Aprobado en 1920 por delegados de toda la Siria Natural, la discusión y aprobación del Programa Nacional Sirio tuvo un amplio impacto en las comunidades sirias del mahjar (*) americano. Colectividades de la emigración que se empezaron a gestar a partir de la década de 1850. Entonces, un Imperio Turco Otomano en imparable decadencia jugó a conciencia la carta del sectarismo, instigando o ignorando deliberadamente masacres de cristianos sirios, como las de Alepo, Damasco o la montaña libanesa.

A partir de esos hechos e impulsada después por los estragos de un tanzimat (reorganización) imperial que afectó a sirios de toda condición, se desencadenó una emigración intermitente, variada en lo religioso y reactiva a las circunstancias de allá y de acá, por lo mismo física y espiritualmente de ida y vuelta. Por algo Siria es el país del mundo donde más yerba mate se consume después de los del Cono Sur americano.

La Primera Guerra Mundial dio un nuevo impulso al destierro. Entonces, los turcos obligaron a los sirios de la misma confesión del sultán a enrolarse en el ejército imperial. A los de otros credos sencillamente se los mandó al frente totalmente desarmados. A punta de bayoneta los encuadraban en los “Batallones/Brigadas de Trabajo”, obligándolos a cavar trincheras o recoger muertos y heridos sin protección alguna mientras los británicos en Beersheva practicaban con ellos el tiro al blanco. Quien no moría así, lo hacía de hambre o sed cuando trataba de salvar la vida por un Desierto Sirio batido por los aviones de uno y otro bando. El que lo consiguió, y antes de extrañarse en América, padeció los estragos de la sequía, una plaga de langostas que arrasó las cosechas y la inmediata invasión franco-británica. Ante esa verdadera y penosa odisea, el viaje en barco a Nueva York, Buenos Aires o Santos, o a lomos de mula o en tren desde Mendoza a Santiago, fue apenas una anécdota para entretener a propios y ajenos.

En virtud de los acuerdos secretos Sykes Picot de 1916, Reino Unido y Francia se repartieron a capricho y fragmentaron la Siria Natural, creando seudo estados y diseñando interesadamente enseñas de inspiración y colores confesionales alusivos solo a una parte. Estandartes completados luego con insignias astrales reivindicadoras del descuartizamiento sectario con el que pretendieron gobernar a su antojo y explotar los recursos de Siria. De ahí a regalar a los turcos la región de Liwa Skandarun (Alexandreta) -Antioquia incluida-, la creación de la entidad sionista de Israel, el manoseado, interesado y quimérico discurso de los dos estados en el resto de la Siria del Sur (Palestina) y lo que venga de aquí en más.

Reservorio de ultramar

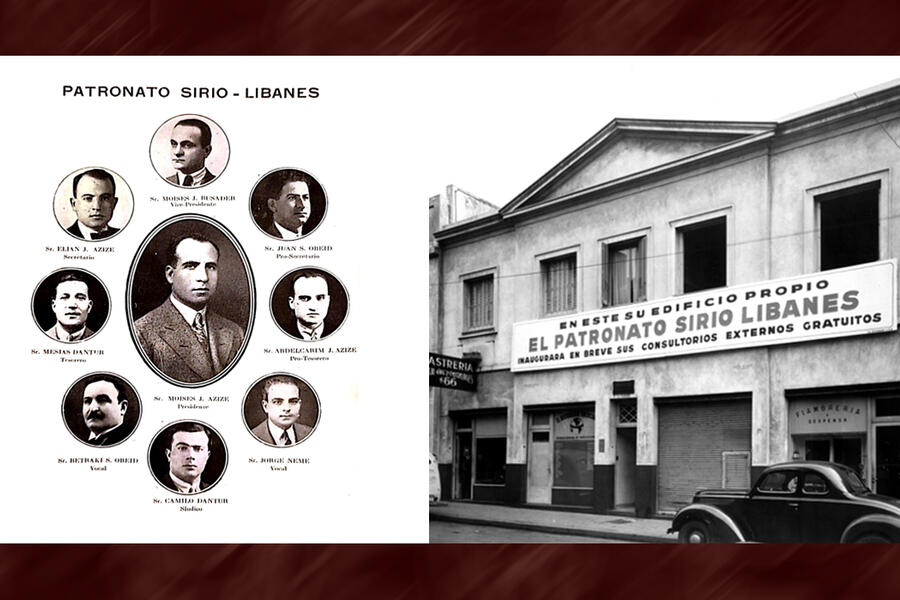

Víctimas y testigos en primera persona de los desmanes turco-occidentales en la Madre Patria, los expatriados sirios en América contribuyeron a través de la creación de instituciones de todo tipo y de un incasable trabajo intelectual, primero a conservar y luego a desarrollar el pensamiento nacional sirio.

Poderosas ideas ajenas al sectarismo y a la fragmentación, como demuestra el nombre integrador de este Diario Sirio Libanés de Buenos Aires o los de otras instituciones de ayer y hoy en Chile, Argentina, Brasil y el resto de una América Latina a la que, de paso, nuestras colectividades han aportado en bastantes más ámbitos que en el meramente económico.

Nociones intelectuales que volvieron a Siria, contribuyendo a una construcción nacional que trasciende los corsés estatales impuestos por un expansionismo occidental obsesionado desde las cruzadas con destruir la multiconfesionalidad siria. Entonces buscaban acabar con el cristianismo primigenio nacido en Siria. Hoy, y de la mano de su imprescindible aliado turco y de sus tan ostentosos como rústicos protegidos del Golfo Árabe, buscan terminar lo que desde la invasión de 1920 dejaron a medias.

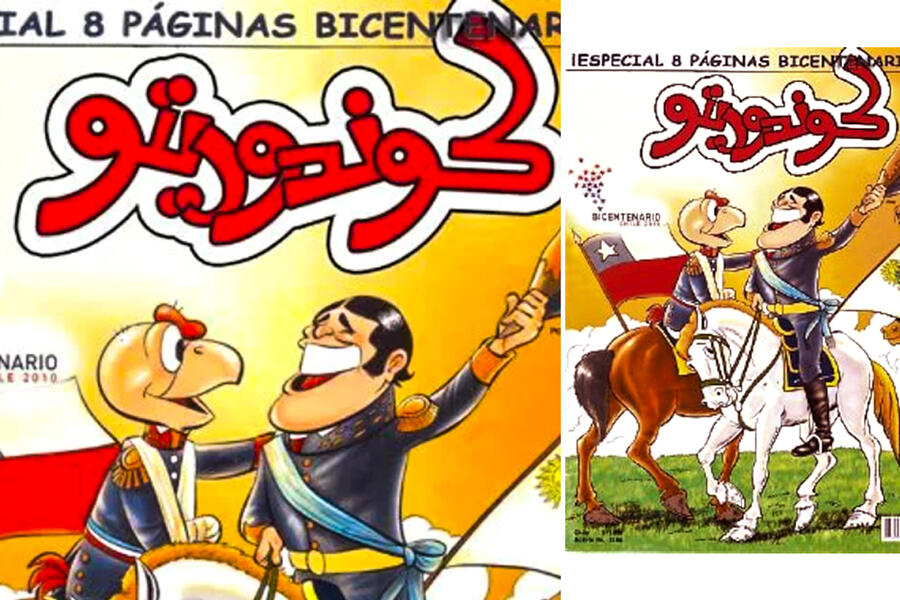

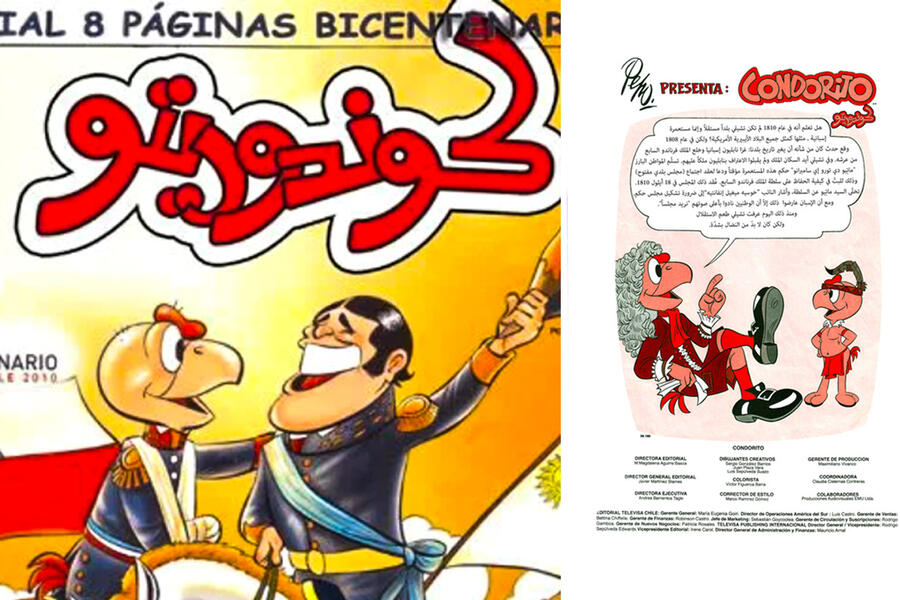

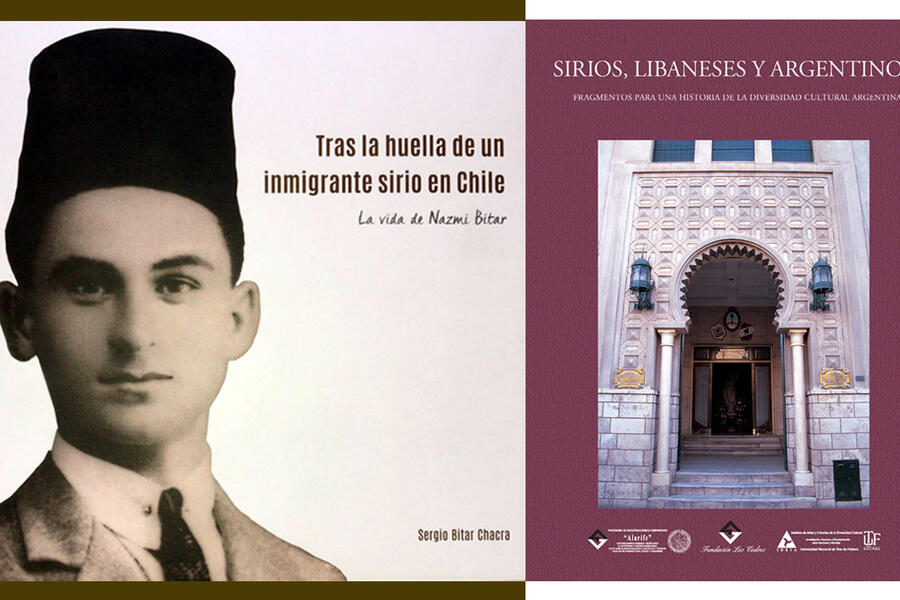

A partir de los aportes de la Liga Literaria o la Liga Andalusí y de los trascendentales trabajos en árabe, inglés, castellano o portugués de Jibrán Khalil Jibrán, Ilyas Farhat, Juan Yaser, Habib Estéfano, Zaki Konsol, Nazir Zaytun, Víctor Massu, Julio Mafud, Susana Cabuchi, Juana Dib, Benedicto Chuaqui o Edith Chahín, los shami(**) americanos sabemos bien lo que a la larga supone todo aquello. No por nada ya le pasó a España, esa hija de Siria desmemoriada por voluntad propia o simplemente inconsciente. Allá la llamada reconquista cruzada impuso un proyecto homogenizador y totalitario basado en un simplista y tramposo criterio cuantitativo. Se entronizó así a una entonces supuesta mayoría, empobrecedoramente definida única y exclusivamente por lo religioso. Reduccionismo, no se olvide, del que las primeras víctimas siempre son los encuadrados en esa cosificada “mayoría” de ocasión. Sucedió en España, no por nada, territorio casi con la misma forma y en la misma latitud que Siria. Lo que sucede acá, pasa allá y viceversa.

Por eso en el mahjar sabemos muy bien que aquello de “Toledo, ciudad de las tres culturas”, no es más que un eslogan vacío para atraer turistas despistados. Como los de una Bizancio/Constantinopla hoy conocida como Istanbul en la que Santa Sofía ha devenido, como los templos toledanos no católicos, en museo o, más recientemente, en mezquita. O lo de Doha, ese jactancioso y vacuo parque temático construido en medio de la nada a golpe de petrodólares por inmigrantes sin derechos que jamás salen en Al Jazeera, altavoz propagandístico de imaginarias e improbables revoluciones y no precisamente de los claveles. A esa, la portuguesa de 1974, millones de sirio-brasileros la conocieron en versión original. Como los sirios de la Argentina, Chile o Venezuela se imponen en perfecto castellano americano de lo que sucede y sucedió en esa pequeña Siria que desde el año 711 fue y pudo seguir siendo España, la del valle, la costa y la montaña.

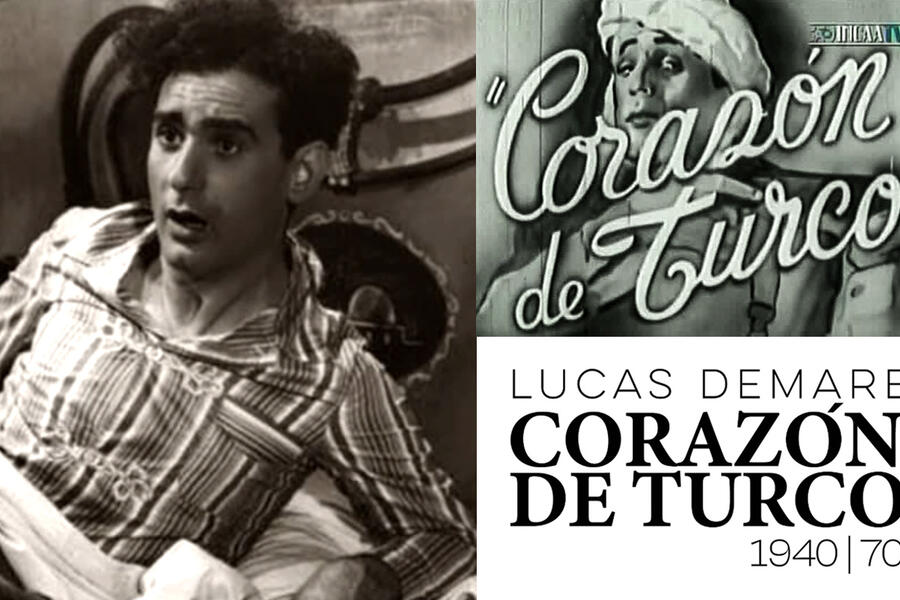

Demasiado nos ha costado desmentir a un Domingo Faustino Sarmiento de tanta influencia en la Argentina, Chile y el resto de nuestra América, quien en 1845 indirectamente asimilaba en el Facundo a los árabe-sirios con los calmucos mongoles de las estepas rusas que escaparon a la acción civilizatoria de los cristianos ortodoxos sirios. Mongoles que desde Rusia se proyectaron luego a la Anatolia turca, desde donde una y otra vez han asolado Siria. Tanto influyó lo de Sarmiento en el agraviante sobrenombre de “turco” con el que se nos conoció desde México a Tierra del Fuego, como la ignorancia de aduaneros que registraban como “turcos” a quienes llegaron con pasaportes de ese moribundo imperio otomano que los forzó al exilio.

Demasiado escarnio como para permitir que hoy se vuelva a recuperar el mencionado epíteto en su peor versión, la que se deriva de la ignorancia local y la advenediza, la de recién llegados tan desagradecidos como inconsecuentes con su estandarte y hoy con patente de corso berberisca para, en su caso, inocular un virus mortal, el del sectarismo y la fragmentación, al que hasta ahora el mahjar siempre ha sido inmune.

En estos tiempos de sacudida y mientras pasa el temblor, los sirios, los shami, los paisanos podemos reivindicar al mejor Sarmiento. Ese cuyo epitafio por él mismo redactado reza así: “Una América libre, asilo de los dioses todos, con lengua, tierra y ríos libres para todos”. Se lo debemos a los nuestros, a América y hoy, más que nunca, a la Siria eterna de la que somos testimonio vivo.

► Notas:

(*) Mahjar: la transliteración del concepto mahjar corresponde al vocablo árabe مهجر que se traduce como “emigración”, “diáspora”, conjunto de “expatriados”.

(**) Shami: la transliteración del concepto shami corresponde al vocablo árabe شامي que se traduce como “levantino”, oriundo de la región del Levante Mediterráneo, descripción geográfica para la tierra del Sham (شام - Damasco), lo que en árabe se conoce como “Bilad al-Sham” (بلاد الشام), zona de influencia de la milenaria ciudad de Damasco; en otras palabras, lo que el pensamiento nacional sirio define como “La Siria Natural”.

► Pablo Sapag M. es investigador y Profesor Titular de Historia de la Propaganda, de la Universidad Complutense de Madrid. Es colaborador del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile y académico en distintas casas de estudios de Chile, Reino Unido y Grecia. Es autor de “Siria en perspectiva” (Ediciones Complutense).

Noticias relacionadas

-

La UE apoya a los terroristas en Siria mientras Rusia y EEUU condenan sus masacres

La UE apoya a los terroristas en Siria mientras Rusia y EEUU condenan sus masacres -

El sionismo musulmán y la masacre de las minorías sirias

El sionismo musulmán y la masacre de las minorías sirias -

Declaración de la Comunidad Islámica Alauita de Argentina

Declaración de la Comunidad Islámica Alauita de Argentina -

Comunicado de Fearab Argentina | Repudio a masacres en Siria

Comunicado de Fearab Argentina | Repudio a masacres en Siria